TRGS 555 – Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten

Ausgabe August 2017

Inhalt

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen

3 Betriebsanweisung

4 Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern und zum Gefahrstoffverzeichnis

5 Unterweisung

6 Zusätzliche Informationspflichten bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS ist anzuwenden für die Information der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

(2) Diese TRGS findet keine Anwendung wenn sich nach § 6 Absatz 13 GefStoffV aus der Gefährdungsbeurteilung für eine bestimmte Tätigkeit insgesamt eine nur geringe Gefährdung1) der Beschäftigten ergibt und die nach § 8 ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ausreichen.

(3) Die Unterweisungspflichten durch den Arbeitgeber nach § 12 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Unterrichtungs- und Erörterungspflichten gemäß § 81 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bleiben unberührt.

2 Begriffsbestimmungen

In dieser Bekanntmachung werden die Begriffe so verwendet, wie sie im Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS), Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) und Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) bestimmt sind.

3 Betriebsanweisung

3.1 Allgemeine Hinweise

(1) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass den Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit eine schriftliche Betriebsanweisung zugänglich gemacht wird, die der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV Rechnung trägt. Die Betriebsanweisung ist in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache abzufassen. Sie ist an geeigneter Stelle an der Arbeitsstätte – möglichst in Arbeitsplatznähe – zugänglich zu machen.

(2) Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz-, tätigkeits- und stoffbezogene verbindliche schriftliche Anordnungen und Verhaltensregeln des Arbeitgebers an Beschäftigte. Sie dienen dem Schutz vor Unfallgefahren, Gesundheits-, Brand- und Explosionsgefährdungen sowie dem Schutz der Umwelt bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Für Tätigkeiten, bei denen Gefahrstoffe erst entstehen oder freigesetzt werden (z. B. Holzbearbeitung, Löten und Schweißen, Schneiden von Steinen) sind ebenfalls Betriebsanweisungen zu erstellen.

(3) Es kann zweckmäßig sein, Betriebsanweisungen in einen stoff- und tätigkeitsspezifischen Teil (Eigenschaften des Stoffes, Gefährdungen durch den Stoff, spezifische Schutzmaßnahmen usw.) sowie in einen betriebsspezifischen Teil (Alarmplan, Notrufnummern, zu benachrichtigende Personen, Verhalten bei Betriebsstörungen usw.) aufzuteilen. Einem betriebsspezifischen Teil können mehrere stoffbezogene Teile zugeordnet werden.

(4) Die Beschäftigten haben Betriebsanweisungen zu beachten.

(5) Verantwortlich für die Erstellung von Betriebsanweisungen ist der Arbeitgeber. Er kann sich dabei von Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten oder anderen Fachleuten (z. B. Arbeitsschutzbehörden, Unfallversicherungsträger, Beratungsfirmen) beraten lassen.

(6) Basis für die Erstellung von Betriebsanweisungen sind die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 400. Auch mögliche Betriebsstörungen sind zu berücksichtigen. In Bezug auf die Schutzmaßnahmen sind bei der Erstellung von Betriebsanweisungen insbesondere zu beachten:

- Arbeitsplatzspezifische Gegebenheiten,

- Vorschriften der Gefahrstoffverordnung einschließlich Anhänge,

- Sicherheitsdatenblätter,

- Technische Regeln für Gefahrstoffe und sonstige allgemein anerkannte Regeln bezüglich Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin und Arbeitsplatzhygiene.

Zusätzlich können auch weitere Informationen, wie z. B. Technische Merkblätter herangezogen werden.

(7) Betriebsanweisungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen und müssen entsprechend dem Stand der Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden.

(8) Die Betriebsanweisungen sind sprachlich so zu gestalten2), dass die Beschäftigten die Inhalte verstehen und bei ihren betrieblichen Tätigkeiten anwenden können. Für Beschäftigte, die die deutsche Sprache nicht ausreichend verstehen, sind die Betriebsanweisungen in einer für sie verständlichen Sprache abzufassen. Daraus ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Betriebsanweisung in der Muttersprache der Beschäftigten abgefasst sein muss.

(9) Es sind klare und eindeutige Angaben erforderlich, die in praktisches Verhalten oder Handeln umgesetzt werden können. Dementsprechend sind Sammelbegriffe wie z. B. „Atemschutz“, „Schutzbrille“ zu konkretisieren, wenn unterschiedliche Typen der Schutzausrüstung im Betrieb zur Verfügung stehen. Unbestimmte Begriffe, wie z. B. „regelmäßig“, „ausreichend“, „gelegentlich“ sollen nicht verwendet werden. Gebote sollten durch „müssen“, Verbote durch „dürfen nicht“ oder deren Umschreibungen ausgedrückt werden.

(10) Die äußere Form der Betriebsanweisung ist nicht festgelegt. Allerdings fördert die einheitliche Gestaltung von Betriebsanweisungen innerhalb einer Betriebsstätte den Wiedererkennungseffekt für die Beschäftigten. Durch eine logische und übersichtliche Darstellung kann die Akzeptanz und Verständlichkeit gefördert werden. Die Verwendung von Piktogrammen und Symbolschildern wird empfohlen, insbesondere nach der Arbeitsstättenregel ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.

(11) Sind neben der Betriebsanweisung nach GefStoffV weitere Anweisungen auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften erforderlich (z. B. BetrSichV, BioStoffV), so können diese unter Wahrung aller erforderlichen Schutzziele zu einer Betriebsanweisung zusammengefasst werden.

(12) Musterbetriebsanweisungen (z. B. Vorlagen für bestimmte Branchen) oder automatisch generierte Betriebsanweisungen sind an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen und dementsprechend zu ergänzen.

(13) Sind viele Gefahrstoffe (z. B. in Lackiererbetrieben, Lagerbereichen oder Laboratorien3)) vorhanden, ist es zulässig, nicht für jeden einzelnen Gefahrstoff eine eigenständige Betriebsanweisung, sondern Gruppen- bzw. Sammelbetriebsanweisungen zu erstellen. Voraussetzung ist, dass bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ähnliche Gefährdungen bestehen und vergleichbare Schutzmaßnahmen gelten.

3.2 Inhalte der Betriebsanweisung

3.2.1 Gliederung

Betriebsanweisungen umfassen folgende Inhalte:

- Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tätigkeit,

- Gefahrstoffe (Bezeichnung),

- Gefahren für Mensch und Umwelt,

- Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln,

- Verhalten im Gefahrenfall,

- Erste Hilfe und

- Sachgerechte Entsorgung.

3.2.2 Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit

Der Anwendungsbereich der Betriebsanweisung ist durch Bezeichnung des Betriebes, des Arbeitsbereiches, des Arbeitsplatzes und der Tätigkeit festzulegen.

3.2.3 Gefahrstoffe (Bezeichnung)

(1) In Betriebsanweisungen sind Gefahrstoffe mit der den Beschäftigten bekannten Bezeichnung zu benennen. Bei Gemischen und Erzeugnissen sind dies in der Regel die Handelsnamen.

(2) Bei Gemischen wird empfohlen, die gefahrbestimmende(n) Komponente(n) zusätzlich zu benennen (z. B.: „enthält: Diphenylmethan-diisocyanat“).

3.2.4 Gefahren für Mensch und Umwelt

(1) Es sind die bei den Tätigkeiten mit Gefahrstoffen möglichen Gefahren zu beschreiben, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben haben. Dementsprechend sind die Gefahrenhinweise (H-Sätze) und ergänzenden Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)4) im Wortlaut oder sinnvoll umschrieben anzugeben.

(2) Falls für den Arbeitsplatz/die Tätigkeit relevant, sollen sonstige Gefährdungen aufgenommen werden, die zwar keine Einstufung bewirken, sich aber z. B. aus betrieblichen Erfahrungen oder dem Unterabschnitt 2.3 des entsprechenden Sicherheitsdatenblatts ergeben, wie Staubbelastung, Staubexplosions- und Brandgefährdung, Erstickungs-, Erfrierungs-, Verbrennungsgefahr und weitere Gefährdungen für Mensch und Umwelt.

(3) Gefahrenpiktogramme nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sollten ergänzend zum Text verwendet werden.

(4) Sofern Gebinde verwendet werden, die im Einklang mit TRGS 201 noch mit einer „alten“ Kennzeichnung nach den EG-Richtlinien versehen sind, kann eine Betriebsanweisung mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen und Symbolen weiter verwendet werden.

3.2.5 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

(1) Die notwendigen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, die der Beschäftigte zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beachten hat, sind zu beschreiben. Sie sollten untergliedert werden in:

- Technische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition oder eines Ereignisses wie z. B. Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre,

- Organisatorische Schutzmaßnahmen,

- Hygienevorschriften und notwendige Arbeitskleidung,

- Persönliche Schutzausrüstung (Art, Typ und Benutzungshinweise).

(2) Es wird empfohlen, auch auf Beschäftigungsbeschränkungen und Einschränkungen bei der Verwendung hinzuweisen.

3.2.6 Verhalten im Gefahrenfall

(1) Soweit nicht anders geregelt sind die Maßnahmen anzugeben, die von Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften im Gefahrenfall, bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen (z. B. ungewöhnlicher Druck- oder Temperaturanstieg, Leckage, Brand, Explosion) durchzuführen sind.

(2) Angegeben werden sollte hier insbesondere:

- geeignete und ungeeignete Löschmittel,

- Aufsaug- und Bindemittel, Neutralisationsmittel,

- zusätzliche technische Schutzmaßnahmen (z. B. Not-Aus) und zusätzliche persönliche Schutzausrüstung und

- notwendige Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen.

(3) Auf bestehende Alarmpläne sowie Flucht- und Rettungspläne kann hingewiesen werden.

3.2.7 Erste Hilfe

(1) Die Beschreibung der Maßnahmen zur Ersten Hilfe sollte untergliedert werden nach:

- Einatmen,

- Haut- und Augenkontakt,

- Verschlucken und

- Verbrennungen und Erfrierungen.

(2) Anzugeben sind die vor Ort zu leistenden Maßnahmen. Es soll klar angegeben werden, wann ein Arzt hinzuzuziehen ist und welche Maßnahmen zu unterlassen sind.

(3) Innerbetriebliche Regelungen für den Fall der Ersten Hilfe sind zu berücksichtigen. Insbesondere sind Hinweise zu geben auf:

- Erste-Hilfe-Einrichtungen,

- Ersthelfer,

- Notrufnummern und

- besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen (z. B. Bereitstellung spezieller Antidots).

3.2.8 Sachgerechte Entsorgung

(1) Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für die sachgerechte Entsorgung von Abfällen, die betriebsmäßig entstehen (z. B. Produktionsreste, Abfälle aus Reinigungsvorgängen, Verpackungsabfälle) oder bei Störungen entstehen können (z. B. Fehlchargen, Leckagemengen) und Gefahrstoffe im Sinne der GefStoffV sind, sollten beschrieben werden. Dabei sind Hinweise zu geben auf geeignete:

- persönliche Schutzausrüstung,

- Entsorgungsbehälter und Sammelstellen,

- Aufsaugmittel sowie

- Reinigungsmittel und -möglichkeiten.

(2) Ist der Vorgang der Entsorgung die eigentliche Tätigkeit, kann es notwendig sein, dafür eine eigenständige Betriebsanweisung zu erstellen.

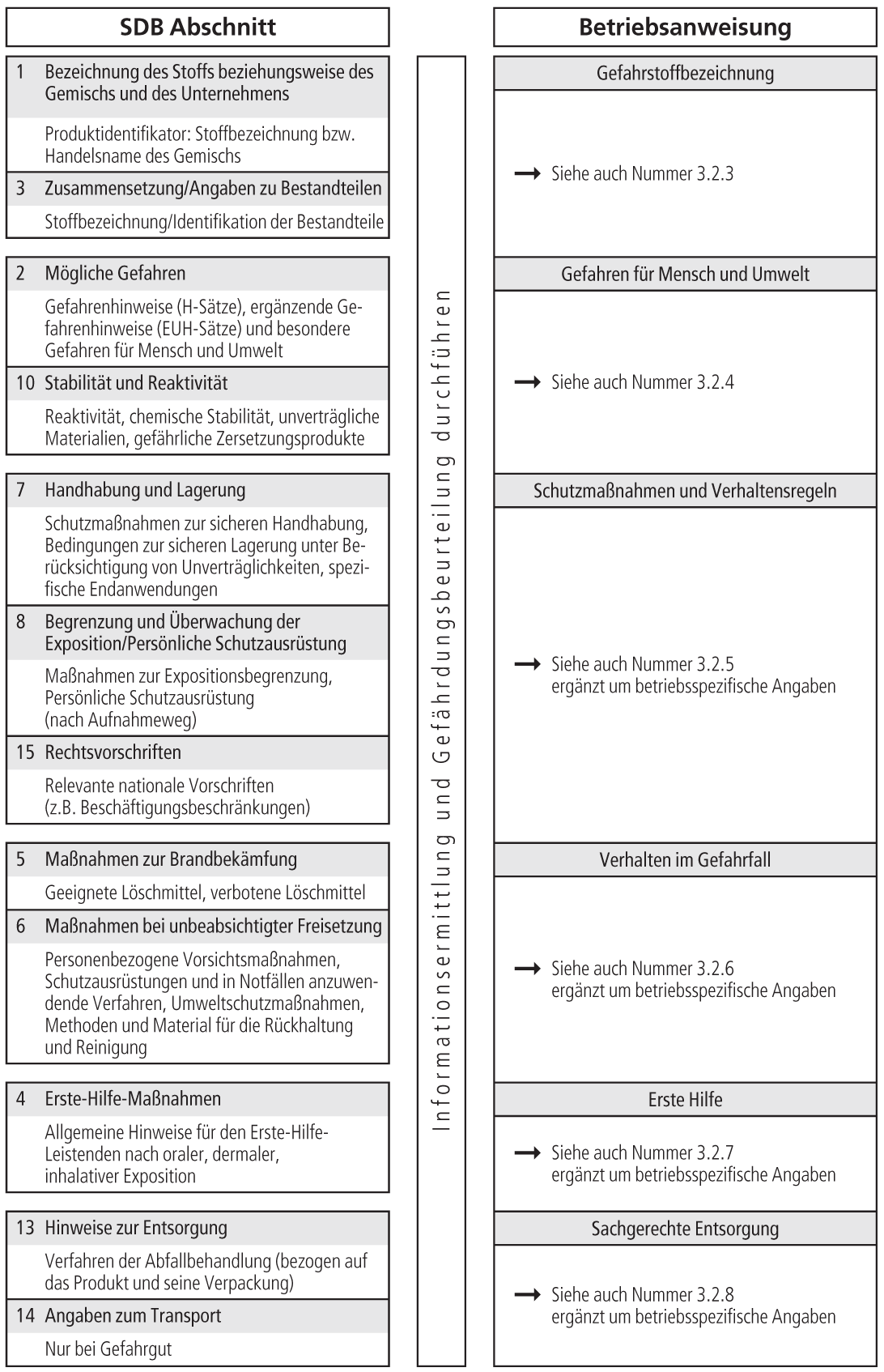

3.3 Schnittstelle zum Sicherheitsdatenblatt

Viele Informationen für die Erstellung von Betriebsanweisungen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist dabei gemäß TRGS 400 auf offensichtlich unvollständige, widersprüchliche oder fehlerhafte Angaben zu überprüfen. Der Arbeitgeber prüft im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, ob die entnommenen Informationen für die Tätigkeit mit dem Gefahrstoff in seinem Betrieb angemessen sind. Falls nicht, müssen die Angaben entsprechend angepasst oder ergänzt werden.

Das Schema im Anhang erläutert, welche Inhalte des Sicherheitsdatenblatts für die einzelnen Abschnitte der Betriebsanweisung verwendet werden können.

4 Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern und zum Gefahrstoffverzeichnis

(1) Der Arbeitgeber hat nach § 6 Absatz 12 GefStoffV ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mit Ausnahme der Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen allen betroffenen Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich sein.

(2) Ferner hat der Arbeitgeber nach § 14 Absatz 1 GefStoffV sicherzustellen, dass die Beschäftigten Zugang zu allen Sicherheitsdatenblättern über die Stoffe und Gemische erhalten, mit denen sie Tätigkeiten ausüben.5)

(3) Der Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern kann den Beschäftigten in schriftlicher, digitaler Form oder mit anderen Informationssystemen ermöglicht werden. Über die Art und Weise des Zugangs sollte der Arbeitgeber die Beschäftigten im Rahmen der Unterweisung informieren.

5 Unterweisung

5.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechenden Schutzmaßnahmen, vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen mündlich unterwiesen werden.

(2) Zusätzlich sind Unterweisungen erforderlich, wenn sich Betriebsanweisungen inhaltlich geändert haben. Dies ist z. B. der Fall, wenn

- sich die Bedingungen der Tätigkeit ändern (z. B. Änderung des Verfahrens),

- andere Gefahrstoffe zur Anwendung gelangen oder

- sich für die Tätigkeit relevante Vorschriften ändern.

(3) Die Unterweisungen sollten von den betrieblichen Vorgesetzten durchgeführt werden.

(4) Es ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten an den Unterweisungen teilnehmen.

(5) Der Ausbildungsstand und die Erfahrung der Beschäftigten sind bei der Unterweisung zu berücksichtigen. Unerfahrene Beschäftigte müssen besonders umfassend unterrichtet und angeleitet werden.

(6) Nach § 14 Absatz 2 der GefStoffV hat der Arbeitgeber im Rahmen der Unterweisung sicherzustellen, dass für alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchgeführt wird. Durch die Vermittlung von Hintergrundwissen über die toxische Wirkung von Stoffen soll die Sensibilität und die Eigenverantwortung der Beschäftigten für ihre Gesundheit gefördert werden. Soweit aus arbeitsmedizinischen Gründen notwendig, ist die Beratung unter Beteiligung einer Ärztin bzw. eines Arztes durchzuführen. Die Ärztin oder der Arzt muss hierzu die Voraussetzungen nach § 7 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) erfüllen.

(7) Unter Berücksichtigung der vorhandenen Gefahrstoffe und der Gefährdungsbeurteilung entscheidet der Arbeitgeber, ob eine Ärztin oder ein Arzt bei der Unterweisung zugegen ist bzw. die Beratung selbst vornimmt oder ein von ihm Beauftragter die Unterweisung durchführt.

5.2 Inhalte

(1) In den Unterweisungen sind die Beschäftigten über die spezifischen Gefährdungen bei Tätigkeiten mit oder bei Vorhandensein von Gefahrstoffen in ihrem Arbeitsbereich sowie über Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zur Abwendung dieser Gefährdungen zu informieren. Inhalt der Unterweisung sind die Themen, die gemäß Nummer 3.2 Gegenstand der Betriebsanweisung sind. Darüber hinaus kann die Behandlung folgender Themen erforderlich sein:

- Hinweise auf neue oder geänderte Betriebsanlagen, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsschutzvorschriften,

- Verwendungsbeschränkungen und -verbote sowie Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote (insbesondere für besondere Personengruppen wie Frauen im gebärfähigen Alter, werdende und stillende Mütter oder Jugendliche) und

- Schlussfolgerungen aus aktuellen Unfallereignissen mit Gefahrstoffen.

(2) Im Rahmen der Unterweisung stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Beschäftigten in den Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die im Hinblick auf die Sicherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen angewendet werden müssen. Es sind den Beschäftigten insbesondere Hinweise und Anweisungen zum sicheren technischen Ablauf des Arbeitsverfahrens (z. B. richtige Dosierung, Kontrolle von Füllstandsanzeigen, Beachtung der Warneinrichtungen) zu vermitteln.

(3) Ferner sollten die Beschäftigten auf die Zugangsmöglichkeiten zum Gefahrstoffverzeichnis und den relevanten Sicherheitsdatenblättern hingewiesen werden. Hierbei können grundlegende Hinweise zum Verständnis der sicherheits- und gesundheitsschutzbezogenen Inhalte von Sicherheitsdatenblättern gegeben werden.

(4) In Abhängigkeit von der Gefährdung können im Rahmen der arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung folgende Aspekte behandelt werden:

- Mögliche Aufnahmepfade der Gefahrstoffe (insbesondere dermal und inhalativ, in Einzelfällen auch oral),

- Begrenzung der Exposition durch Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie

- Wirkungen und Symptome (akut, chronisch).

(5) Die toxikologisch bedeutsamen Aufnahmepfade sollen unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten und soweit möglich hinsichtlich ihrer Relevanz dargestellt werden. Hilfreich ist auch die Erläuterung von Faktoren, die eine Aufnahme von Gefahrstoffen in den Körper positiv oder negativ beeinflussen.

(6) Hierzu gehört insbesondere auch die Darstellung, wie durch persönliche Schutzmaßnahmen die Gefahrstoffaufnahme beeinflusst werden kann, und welche Fehler bei der Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung deren Schutzwirkung verringern oder gar aufheben können. Sofern zutreffend ist darauf hinzuweisen, welche persönlichen Verhaltensmaßnahmen die Aufnahme von Gefahrstoffen fördern oder verhindern können (z. B. Unterlassen von Essen, Trinken, Schnupfen am Arbeitsplatz, keine Aufbewahrung von Lebensmitteln am Arbeitsplatz, Händereinigung vor dem Rauchen).

(7) Die Wirkungen und Symptome sind für die Beschäftigten verständlich darzustellen. Hierbei ist die von der Aufnahme (Dosis) zu erwartende Symptomatik nach Möglichkeit bevorzugt auf den am Arbeitsplatz zu erwartenden Dosisbereich zu beziehen. Erforderlichenfalls sollte auf mögliche Zielorgane und mögliche Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe hingewiesen werden. Dies gilt auch für Wechselwirkungen mit nicht tätigkeitsbedingten Expositionen, z. B. Tabakrauch, Alkohol oder Drogen.

(8) Soweit für einen Betrieb zutreffend, ist den Beschäftigten bei der Beratung zu erklären, welchen Nutzen die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der ArbMedVV für die Prävention von Gesundheitsstörungen bietet. Dabei ist den Beschäftigten der Unterschied zwischen der Pflicht- und der Angebotsvorsorge zu erklären. Die Beschäftigten sollen auch darauf hingewiesen werden, dass ihnen arbeitsmedizinische Vorsorge auch dann zu ermöglichen ist, wenn sie selbst einen Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und einer Gesundheitsstörung vermuten, es sei denn, aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen (Wunschvorsorge).

(9) Sofern bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B gemäß AMR Nummer 11.1 arbeitsmedizinische Vorsorge nicht veranlasst bzw. angeboten werden muss, ist in der Unterweisung auf die Möglichkeit der Wunschvorsorge ausdrücklich hinzuweisen.

(10) Werden viele Gefahrstoffe eingesetzt (z. B. in Laboratorien), ist es sinnvoll, wenn sich die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung auf die Stoffe bzw. Stoffgruppen konzentriert, von denen die höchste gesundheitliche Gefährdung ausgeht.

5.3 Durchführung

(1) Die Unterweisungen sind mündlich, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen durchzuführen. Dabei sollten die lernpsychologischen und arbeitspädagogischen Erkenntnisse beachtet werden (z. B. Durchführen praktischer Übungen). Elektronische Medien können zur Unterstützung und Vorbereitung der Beschäftigten auf die Unterweisung genutzt werden.

(2) Für Arbeitsplätze und Tätigkeiten mit vergleichbaren Gefährdungen können gemeinsame Unterweisungen durchgeführt werden.

(3) Bei den Unterweisungen sind die Vorkenntnisse und Fähigkeiten der zu Unterweisenden zu berücksichtigen.

(4) Die Unterweisungen haben in einer für den Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zu erfolgen. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig, dass eine Unterweisung in der Muttersprache der Beschäftigten erfolgen muss.

(5) Im Rahmen seiner Aufsichtspflicht, hat sich der Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass die Beschäftigten die Inhalte der Betriebsanweisung und Unterweisung verstanden haben und umsetzen.

(6) Themen, Inhalte, (z. B. durch Aufführen von Stichpunkten), Teilnehmer, Name des Unterweisenden und das Datum der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten. Die Beschäftigten haben die Teilnahme an den Unterweisungen durch Unterschrift zu bestätigen. Die Dokumentation der Unterweisung kann formlos geschehen. Auf Wunsch ist dem Unterwiesenen eine Kopie auszuhändigen.

(7) Der Nachweis der Unterweisung ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

6 Zusätzliche Informationspflichten bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B hat der Arbeitgeber weitere Informationspflichten wahrzunehmen und weitergehende Maßnahmen nach Absatz 2 bis 7 zu treffen.

(2) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung bei Tätigkeiten nach Absatz 1 die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, so dass diese nachprüfen können, ob die Bestimmungen der GefStoffV Anwendung finden. Die Art und Weise, wie dies gewährleistet werden kann, sollte vom Arbeitgeber gemeinsam mit den Beschäftigten und ihrer Vertretung festgelegt werden. Dies kann z. B. im Rahmen einer betrieblichen Vereinbarung oder im Arbeitsschutzausschuss geschehen.

(3) Im Rahmen seiner Informationspflichten hat der Arbeitgeber ferner sicherzustellen, dass die betroffenen Beschäftigten und ihre Vertretung, die mit der Auswahl, dem Tragen und der Verwendung von Schutzkleidung und Schutzausrüstungen verbundenen Folgen für die Gesundheit und Sicherheit überprüfen können. Insbesondere hat er Zugang zu den Herstellerinformationen der verwendeten Schutzausrüstung zu gewähren. Aus diesen Informationen muss hervorgehen, dass die Schutzkleidung:

- im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften6) steht,

- wirksam ist und

- unschädlich ist oder ggf. gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Allergene in Schutzhandschuhen) enthält.

Auch hinsichtlich der Auswahl von Schutzkleidung und -ausrüstung hat der Arbeitgeber seine Überlegungen und Entscheidungen nachvollziehbar darzulegen.

(4) Bei Tätigkeiten mit einer erhöhten Exposition müssen die Beschäftigten und deren Vertretung nachprüfen können, ob Maßnahmen ergriffen wurden, um die Dauer der Exposition soweit wie möglich zu verkürzen und den Schutz der Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewährleisten. Zu diesen Tätigkeiten zählen insbesondere Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei denen die Möglichkeit einer beträchtlichen Erhöhung der Exposition der Beschäftigten vorherzusehen ist und bei denen jede Möglichkeit weiterer technischer Schutzmaßnahmen zur Begrenzung dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde.

Für Tätigkeiten mit einer erhöhten Exposition hat der Arbeitgeber darzulegen, welche organisatorischen Maßnahmen (z. B. Einsatzpläne der Beschäftigten) er trifft, um die Exposition der Beschäftigten zu verkürzen. Dabei sind beispielsweise auch das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) oder das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) zu berücksichtigen.

(5) Daneben hat der Arbeitgeber die Beschäftigten und ihre Vertretung auch dann unverzüglich zu informieren, wenn unerwartet erhöhte Expositionen am Arbeitsplatz auftreten, die über die sonst üblichen Belastungen hinausgehen. Dabei sind nicht nur die Ursachen der erhöhten Exposition, sondern auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen darzulegen. Dies gilt nicht nur für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, sondern grundsätzlich bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß Absatz 1.

(6) Die Beschäftigten und ihre Vertretung müssen Zugang zu den Dokumenten haben, in denen die technischen Maßnahmen zur Expositionsminimierung und deren Wirksamkeit beschrieben sind. In der Regel wird dies in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung erfolgen.

(7) Der Arbeitgeber muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Verzeichnis über Beschäftigte führen, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen ausüben. Die entsprechenden Pflichten des Arbeitgebers werden in der TRGS 410 konkretisiert.

Anhang zur TRGS 555

Nutzung von Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) für die Erstellung von Betriebsanweisungen

Literaturquellen/Anmerkungen:

1)siehe hierzu Nummer 6.2 der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

2)Hilfestellung siehe z. B. Publikation des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin, Leichte Sprache, April 2014, Best.-Nr.: A 752 (https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf?__blob=publicationFile&v=8)

3)unter Berücksichtigung der Einschränkungen der TRGS 526 „Laboratorien“

4)Gefahrenhinweise und ergänzende Gefahrenhinweise („Hazard Statements“ und „Supplemental Hazard Statements“) nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)

5)Dies gilt nicht für solche Stoffe und Gemische, für die ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der REACH-Verordnung nicht erforderlich ist.

6)siehe auch Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstung bei der Arbeit, 4. September 1996 (BGBl. I 1996, S. 1841)

Bildnachweis:

Header- und Vorschaubild: Take Production – stock.adobe.com