Gasversorgungsnetze

Beim Umgang mit Gasversorgungsnetzen ist es wichtig, die Eigenschaften von Erdgas, Flüssiggas und Rohbiogas zu kennen. Was muss beachtet werden, um mit möglichst geringer Gefährdung zu arbeiten oder um Gas gefahrlos einzulassen und abzuführen?

Die Veränderungen innerhalb der Energieversorgung beschränken sich nicht nur auf die klassische Versorgung mit Strom, sondern wirken sich auch auf die Gasversorgung aus. Neben dem klassischen Erdgas werden heute auch vermehrt Flüssig- und Rohbiogas über Rohre für die verschiedensten Verwendungen transportiert. Auch wenn diese Tatsache die geplanten Arbeiten in Gasversorgungsnetzen nur bedingt erschwert, da die Verantwortlichen bewusst mit dem Medium Gas umgehen und dessen besondere Eigenschaften kennen, so können spätestens bei Störungen Gefahren auftreten, deren man sich bewusst sein sollte.

Die DGUV-R 100-500, 2.31 findet Anwendung bei Erdgasen gemäß den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 sowie bei Flüssiggas, wenn sich dieses in der Gasphase befindet. Sie bildet die Grundlage für sämtliche Arbeiten an diesen Versorgungsnetzen. Aber auch bei Rohbiogas kann man sich an diesem Regelwerk orientieren, um Arbeiten sicher durchzuführen.

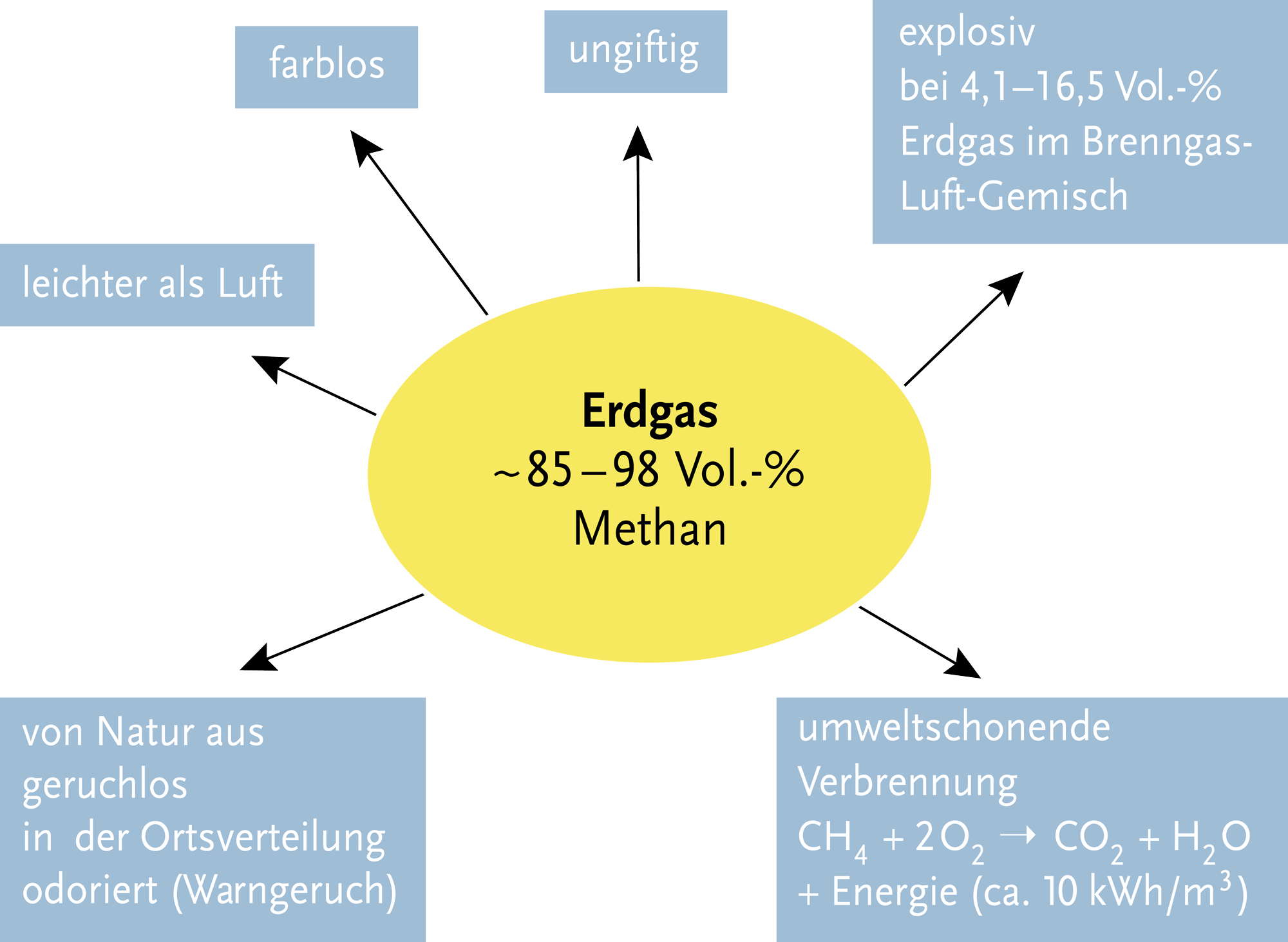

Erdgas – wichtige Eigenschaften

Erdgas, das hauptsächlich aus Methan (chemische Formel: CH4) besteht, ist mit günstigen Verbrauchseigenschaften ausgestattet. Da Erdgas einen vergleichsweise geringen Kohlenstoffanteil (C) aufweist, ist die Bildung von Kohlendioxid (CO2) wesentlich geringer als bei anderen fossilen Brennstoffen.

Erdgas für Haushalt, Gewerbe und Industrie enthält

- brennbare Bestandteile, wie Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H);

- unbrennbare Bestandteile (auch inerte Gase genannt), wie Stickstoff (N), Kohlendioxid (CO2), Wasserdampf (H2O).

Flüssiggas – wichtige Eigenschaften

Anders als beim Erdgas lagert sich austretendes Propan am Boden ab (größere Dichte als Luft). Diese Eigenschaft der Flüssiggase erfordert eine andere Herangehensweise bei Gasausströmungen im Vergleich zu Erdgas. Messungen müssen immer in Bodennähe oder in Vertiefungen erfolgen.

Gefährdete Bereiche

Gefährdete Bereiche bei Arbeiten an Leitungen der Flüssiggasversorgung sind Bereiche, in denen mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (g. e. A.) zu rechnen ist. Die räumliche Ausdehnung des gefährdeten Bereiches ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten an der Arbeitsstelle durch die Aufsicht festzulegen. Eine Festlegung von Zonen gemäß Betriebssicherheitsverordnung ist hierbei, wie auch beim Erdgas, nicht erforderlich.

Rohbiogas – wichtige Eigenschaften

Wie Erdgas so besteht auch Rohbiogas hauptsächlich aus Methan (chemische Formel: CH4). Bei den Arbeiten mit Rohbiogas können aber gerade die meist in geringen Mengen vorkommenden Zusatzstoffe zu Gefährdungen der Beschäftigten führen.

Da die Eigenschaften von Rohbiogas in direkter Abhängigkeit der Produkte (Substrate) stehen, aus denen es gewonnen wurde, kann die Zusammensetzung nur anhand einer genauen Analyse festgestellt werden. Diese Analyse ist auch vor der Durchführung von Arbeiten zu empfehlen. Die Tabelle (Tab.) enthält die Komponenten und deren Anteile, aus denen sich Rohbiogas im Wesentlichen zusammensetzt.

Neben der Explosionsgefahr (UEG 4,3 Vol.-%; OEG 16,3 Vol.-%) durch die Komponente Methan ergeben sich vor allem Gefahren durch Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Ammoniak.

Einsatz von Wasserstoff in der Gasversorgung

DVGW Arbeitsblatt G 655 legt der DVGW die technischen Hinweise und Anforderungen vor, die für Sonderanwendungen gelten, bei denen Gassanwendungen mit wasserstoffreichem Erdgas bis 20 Volumenprozent (Vol.-%) H2 oder Wasserstoff geplant, errichtet und betrieben werden.

Die Integration von Wasserstoff in Gasverteilnetze ist ein vielversprechender Schritt hin zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Energieversorgung. Wasserstoff, als sauberer Energieträger, bietet die Möglichkeit, die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

Im Jahr 2024 wurde in mehreren Pilotprojekten erfolgreich ein Anteil von bis zu 20% Wasserstoff in bestehende Gasverteilnetze eingespeist, was wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen für die zukünftige großflächige Integration lieferte.

| Komponente | Anteil Vol.-% |

|---|---|

| Methan CH4 | 40–75 |

| Kohlendioxid CO2 | 25–55 |

| Schwefelwasserstoff H2S | 0,005–0,5 |

| Ammoniak NH3 | 0–1 |

| Wasserdampf H2O | 0–10 |

| Stickstoff N2 | 0–5 |

| Sauerstoff O2 | 0–2 |

| Wasserstoff H2 | 0–20 |

| Dichteverhältnis Rohbiogas zu Luft etwa 1 |

Die Beimischung von Wasserstoff in Erdgasnetze stellt jedoch auch technische Herausforderungen dar. Wasserstoff hat andere physikalische und chemische Eigenschaften als Erdgas, was Auswirkungen auf die Materialien und die Sicherheit der Netze haben kann.

Es sind umfangreiche Tests und Anpassungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Netze den neuen Anforderungen gerecht werden.

Schwefelwasserstoff kann in Abhängigkeit der Konzentration den Geruchsnerv lähmen und wird dann nicht wahrgenommen. Bei Kohlendioxid ergibt sich eine Erstickungs- und Gesundheitsgefahr bereits ab 0,5 Vol.-%. Ammoniak wirkt ätzend auf Schleimhäute und Augen, in höheren Konzentrationen ist es giftig.

Arbeiten in Gasversorgungsnetzen

Unter Arbeiten in Gasversorgungsnetzen im Sinne der DGUV-R 100-500, Kapitel 2.31, versteht man alle Arbeiten, bei denen durch Gas sowohl Brand-, Explosions- oder mechanische Gefahren (Expansion) entstehen können. Darüber hinaus zählen hierzu auch Arbeiten, die mittels mechanischer, thermischer oder chemischer Verfahren vorgenommen werden und die Festigkeit oder Dichtheit der Gasleitung beeinträchtigen können. Zu Arbeiten in Gasversorgungsnetzen unter Druck zählt auch das Nachziehen von Flanschen und Stopfbuchsen sowie Neben- und Sicherungsarbeiten. Nicht darunter fallen zum Beispiel Anstrich- und Umhüllungsarbeiten.

Dabei ist nicht von Bedeutung, ob es sich um Erd-, Flüssig- oder Rohbiogas handelt, sofern die oben beschriebenen besonderen

Eigenschaften und sich daraus ergebende Gefahren berücksichtigt werden.

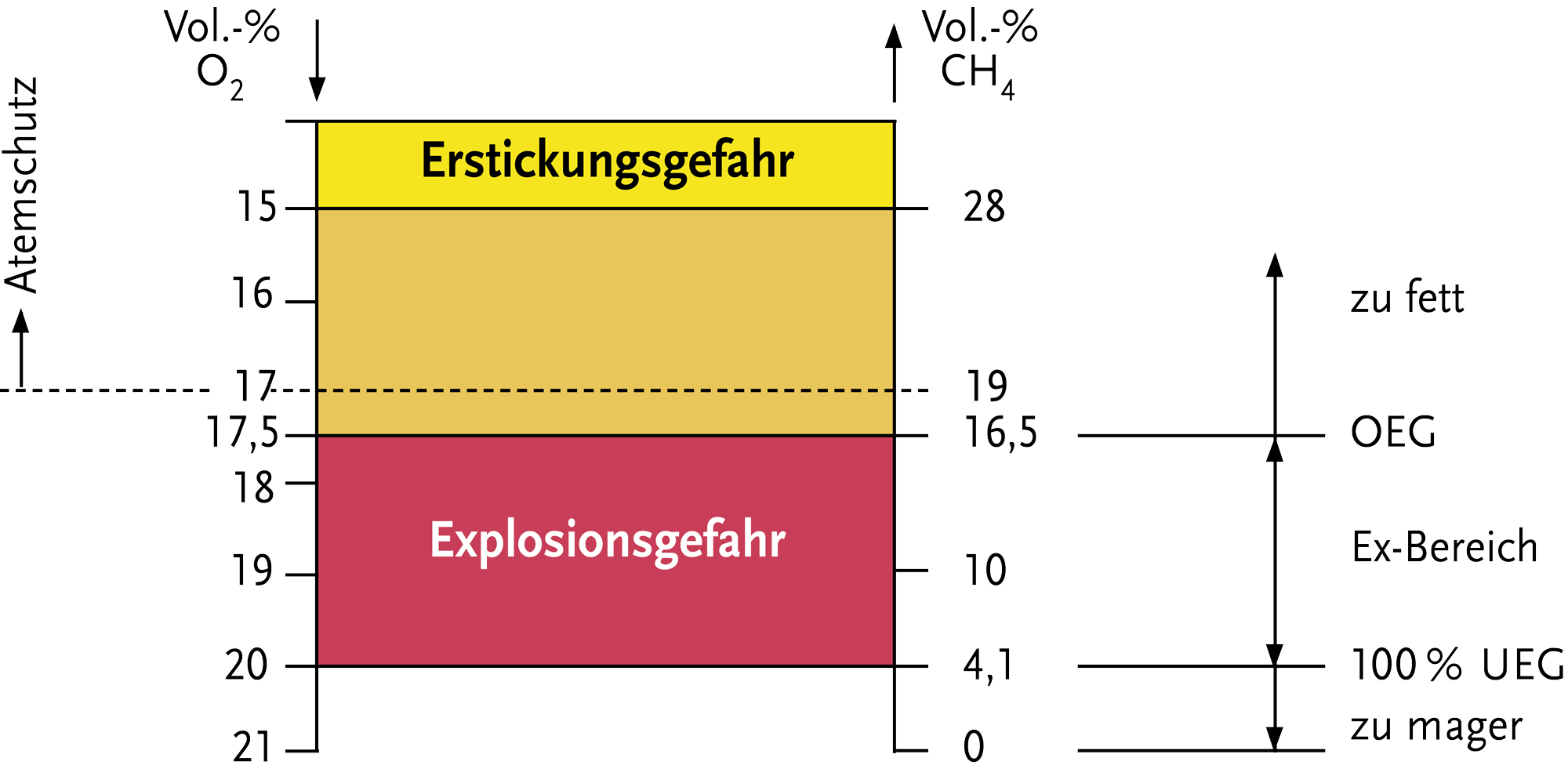

Bei den Arbeiten in Gasversorgungsnetzen unterscheidet man vom Grundsatz her Arbeitsverfahren mit geringer und mit erhöhter Gefährdung. Bei Arbeitsverfahren mit geringer Gefährdung wird zum Beispiel beim Anbohren, Absperren oder Trennen von Gasleitungen der Austritt von Gas vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert. Da jedoch auch bei diesen Arbeiten mit einer Brand- und Explosionsgefahr zu rechnen ist, darf auf flammhemmende Schutzkleidung und weitergehende Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der durchzuführenden Arbeit nicht verzichtet werden. Bei Arbeitsverfahren mit erhöhter Gefährdung wird unter kontrollierter Gasausströmung gearbeitet. Hierbei besteht im Arbeitsbereich Brand- und Explosionsgefahr. Diese Arbeiten dürfen unter vorgegebenen betrieblichen Bedingungen durchgeführt werden.

Grundsätzlich kann man sagen: Je gefährlicher und ungewohnter die Arbeiten, desto höher die erforderliche Qualifikation der Arbeitskräfte, die die Arbeiten durchführen, und der Aufsichtsperson, die diese Arbeiten überwacht.

Arbeiten an Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr zu rechnen ist, sind gefährliche Arbeiten im Sinne des § 8 DGUV-V 1. Sie dürfen nur unter Aufsicht einer geeigneten, zuverlässigen und in dieser Aufgabe unterwiesenen Person ausgeführt werden. Die Aufsicht inklusive der Weisungsbefugnis ist schriftlich zu übertragen. Neben der schriftlichen Bestellung der Aufsicht sind auch deren Weisungsbefugnisse festzuschreiben.

Arbeiten an Gasleitungen sollten möglichst unter Anwendung von Arbeitsverfahren mit geringer Gefährdung gemäß DGUV-R 100-

500, Kapitel 2.31, durchgeführt werden. Hierbei unterscheidet man insbesondere folgende Verfahren:

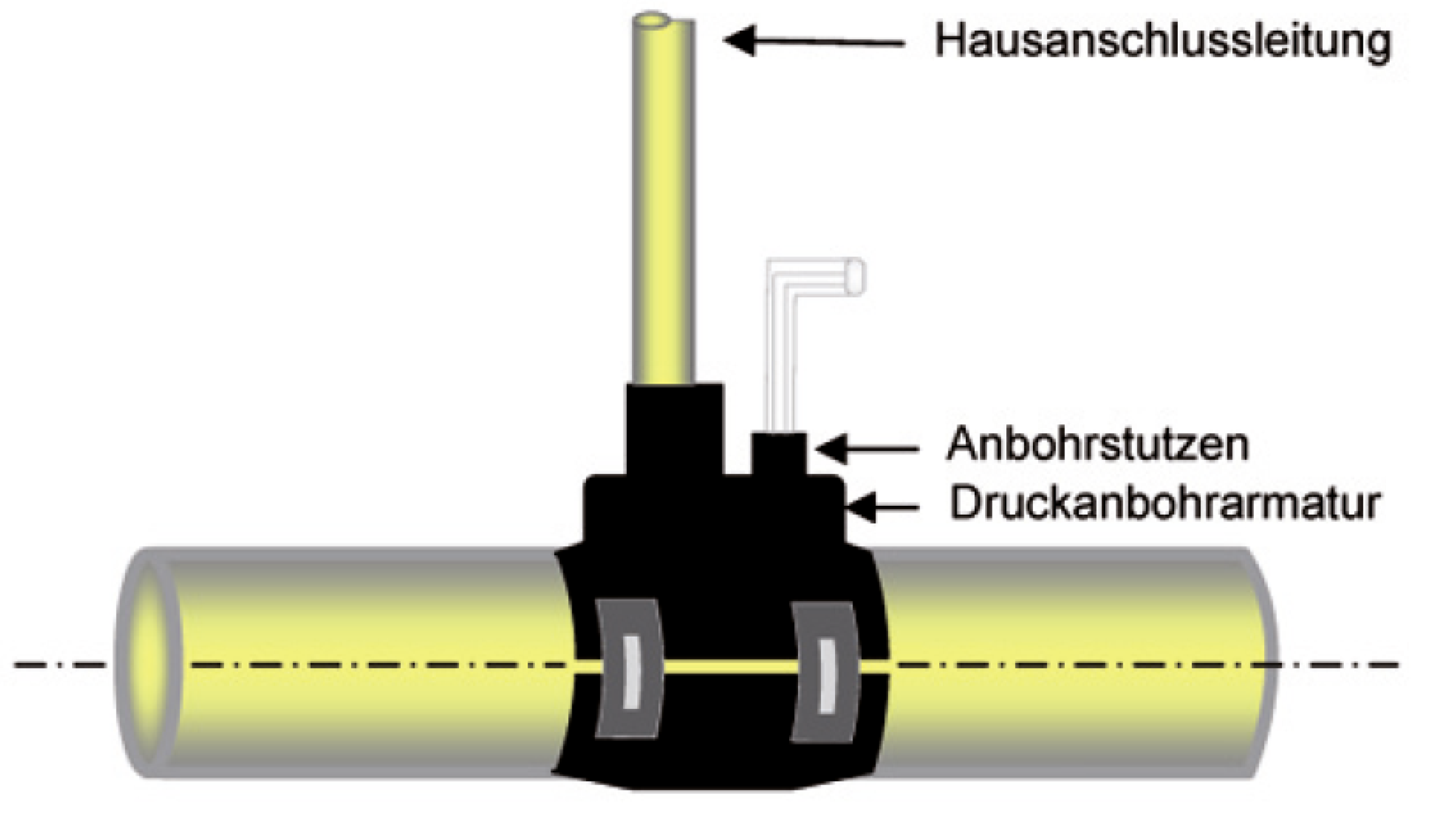

ARBEITSVERFAHREN MIT GERINGER GEFÄHRDUNG:

Anbohrverfahren

- Schleusenanbohrgeräte

- Gasanbohrarmaturen (Abb. 3)

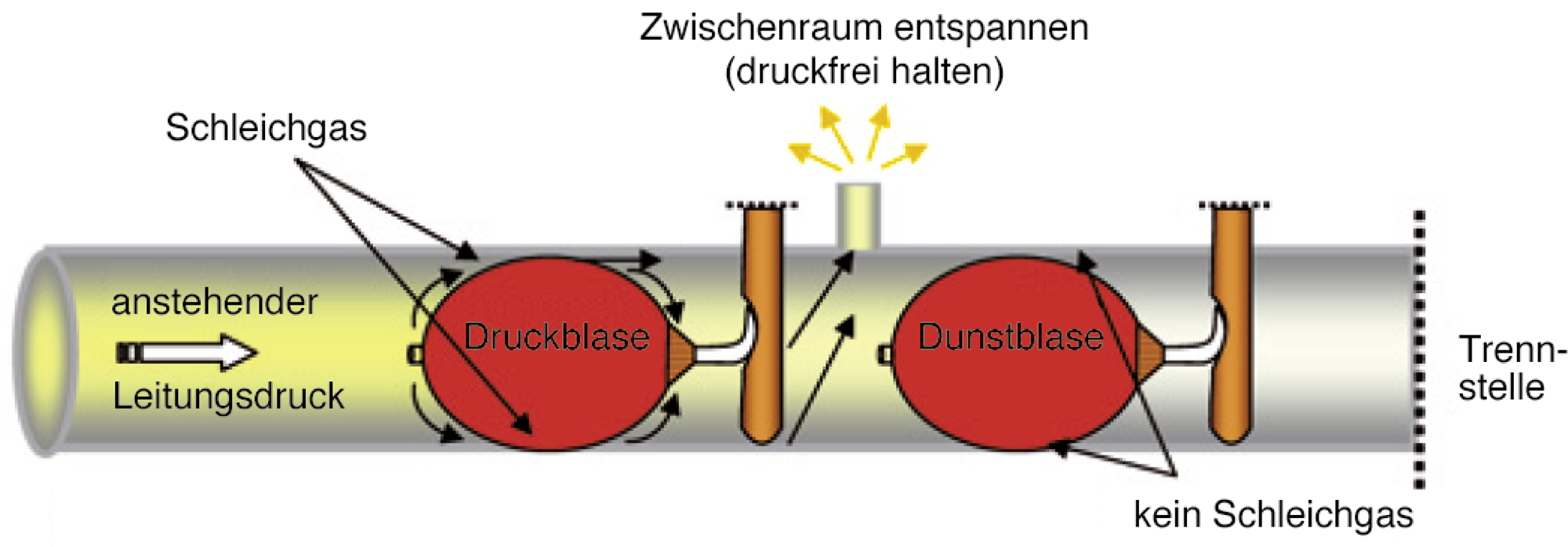

Absperrverfahren

- Absperrarmaturen

- Abquetschvorrichtungen

- Blasensetzgeräte (Abb. 4)

- Schleusensperrvorrichtungen

- Stopple-Geräte

Andere Arbeitsverfahren, die die gleiche Sicherheit gewährleisten.

Besondere Anforderungen an den Nutzer stellt ein Blasensetzgerät bzw. das Blasensetzen. In Abhängigkeit der Nennweite und des Leitungsinnendrucks zum Zeitpunkt der Arbeiten sind folgende Punkte zu beachten:

- Es muss das richtige Blasensetzgerät ausgewählt werden.

- Die Anzahl der Blasen ist festzulegen.

- Die richtige Blase muss ausgewählt werden.

Nach neuesten Erkenntnissen müssen Blasensetzgeräte für Gasleitungen auch so beschaffen sein, dass eine Entzündung explosionsfähiger Gasatmosphäre und eine Verletzung von Beschäftigten durch einen elektrischen Schlag verhindert werden. Die BG ETEM und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig haben im Rahmen eines Forschungsprojektes diesbezüglich neue Schutzmaßnahmen entwickelt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Ergebnisse sind die Angaben des Herstellers von Blasensetzgeräten zwingend zu beachten.

Die Arbeiten dürfen nur von fachkundigem Personal an geprüften Blasensetzgeräten durchgeführt werden. Arbeiten unter kontrollierter Gasausströmung im Freien sollten nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung besonderer Maßnahmen und einer qualifizierten Aufsicht durchgeführt werden.

Gefahrloses Abführen von Gas

Beim Entleeren und Entspannen von Leitungsabschnitten muss besonders auf das gefahrlose Abführen des Gases geachtet werden, vor allem bei Flüssig- und Rohbiogas. Es ist zu gewährleisten, dass sich in Vertiefungen, Kanälen und Gruben keine Gasansammlungen bilden können. Erdgas hingegen verflüchtigt sich in der Luft.

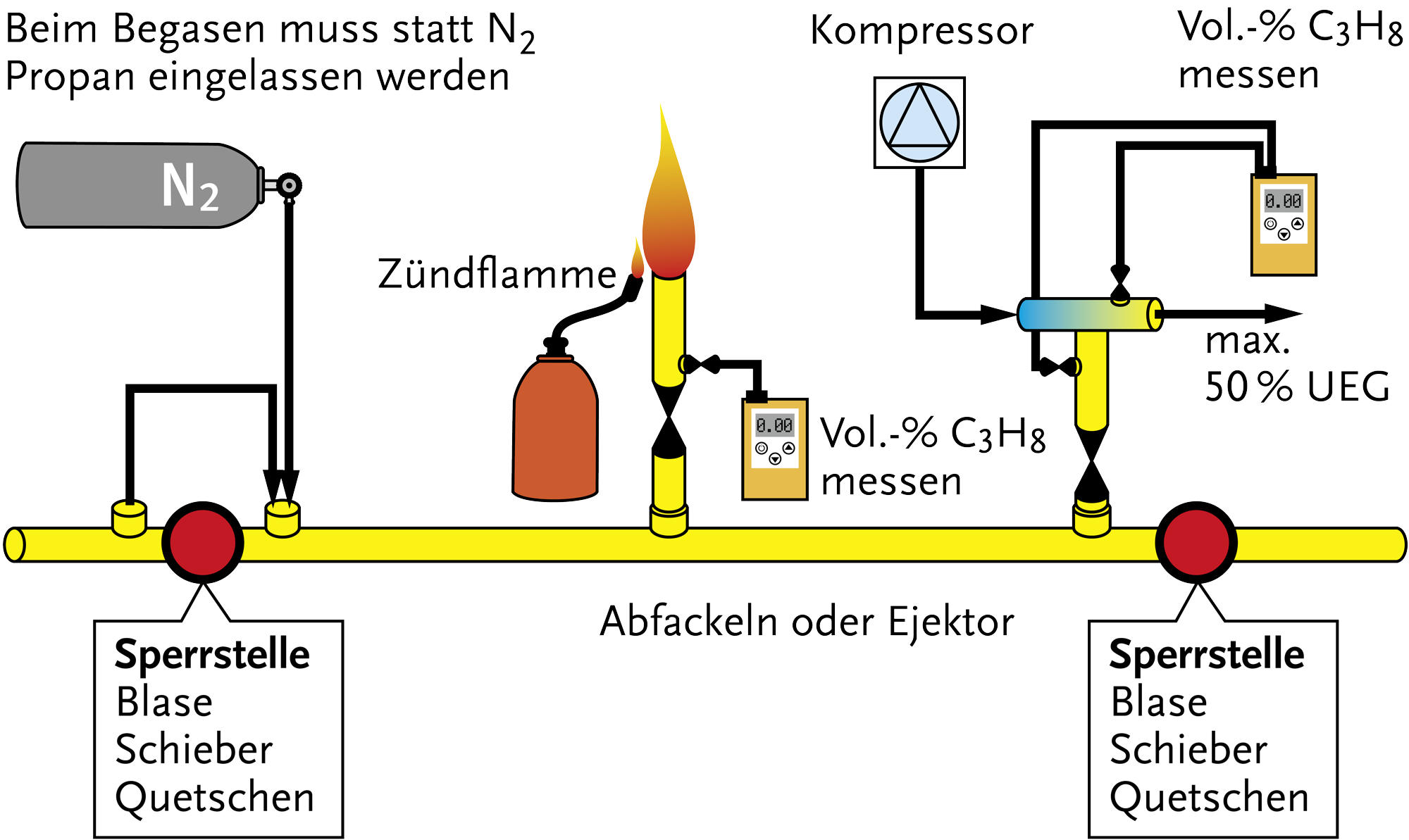

- Abbrennen bzw. Abführen des Gases über eine Fackel (Abb. 5): Mit einer Zündflamme ist sicherzustellen, dass ein brennbares Gemisch sofort abgebrannt wird.

- Absaugen des Gases über einen Ejektor: Eine ausreichende Verdünnung über die Zuluftmenge muss gewährleistet sein. Das ist gegeben, wenn die Konzentration 50 % der UEG nicht überschritten wird (0,85 Vol.-% bei Propan). Messung am Ausgang des Ejektors.

Einlassen von Gas

Bei der Inbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme von Gasleitungen sind Zündgefahren beim Einlassen des Betriebsgases oder bei der Entlüftung zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem die in der Leitung vorhandene Luft entfernt wird:

- unter Zwischenfüllung mit Inertgas, z. B. bei Gasleitungen mit selbstentzündlichen Rückständen,

- oder unmittelbar mit dem Betriebsgas.

Bei Verwendung von Betriebsgas muss so lange gespült werden, bis das austretende Gas-Luft-Gemisch mindestens 90 % Gas enthält. Der Entlüftungsschlauch/-rohr ist so zu wählen, dass ein Druckanstieg in der in Betrieb zu nehmenden Gasleitung vermieden wird. Während des Einlassens des Gases und Einstellens des ggf. notwendigen Schweißgases darf sich keine Person in der Baugrube befinden. Die Spülgeschwindigkeit ist so zu wählen, dass eine Schichtenbildung durch Dichteunterschiede vermieden wird. Die Spülgeschwindigkeit ist nach DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 bzw. G 466-1 festzulegen.

Gasversorgungsnetze

Gasversorgungsnetze

Literaturquellen:

DGUV-R 100-500, Kapitel 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“

DGUV-R 100-500, Kapitel 2.39 „Arbeiten an Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung“

DVGW-Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gasinstallationen“

DVGW-Arbeitsblatt G 260 „Gasbeschaffenheit“

DVGW-Arbeitsblatt G 262 „Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung“

DVGW-Arbeitsblatt G 655 „Leitfaden H2-Readiness Gaswanwendung“

Bildnachweis:

Header- und Vorschaubild: Kletr – stock.adobe.com